|

|

因为大量服用激素,阿乙比过去那个长发、瘦削的自己胖了30斤

说起自己大病前癫狂而殉道般的写作状态,阿乙会笑着用“疯子”、“失败”、“不幸”这样的字眼。

2014年11月,在一部小说写到近十万字时,焦虑感让阿乙失眠。他常从深夜梦中惊醒,恍惚地抓起笔就开始写,“误认为能在梦里面解决写作的难题”。对写作极端而彻底的投入,换来的是身体的崩溃,“写到一半的时候,没办法收场,住进了医院,得了一种名叫慢性进行性免疫系统的病。”住院时,医生一度怀疑他是肺癌,为了继续完成小说,他甚至还悲壮地带了电脑去,却因身体实在支撑不住而放弃。

“我记得我用红牛、茶叶、咖啡、洋酒、白酒、香烟、槟榔这些来刺激自己的大脑。试图使自己获得某种亢奋的能力。”在接受第一财经专访时,劫后余生的阿乙说:对于过去,他很怕再回去。

现在的阿乙,比过去那个长发、瘦削的自己胖30斤。说起话来,浮肿的双手会止不住地轻微发抖,这是大量服用激素的副作用。“好像我非常放纵地让自己成为一个大腹便便、脑满肠肥的人。实际是,当时我采取了失败的方式导致这样的局面,比如写作24个小时,20小时在焦虑,整个人处在一种非常不幸的状态,拿生命不当一回事。你看我现在这个状态,用医院的顺口溜说就是"满月脸",脸如满月,肥胖,肚子跟孕妇一样,腿瘦瘦的,水牛背,还有骨质疏松。”

住院时,他躺在医院的4号床,眼见着3号床的病人连接去世。他看到他们濒死前的无助、孤独与痛苦,“就只有你跟死神纠缠,没有任何人能帮助你。人必须对自己负责,自己把一些事情扛下来,不要依赖别人,这是我基本的想法。”

他是一个容易羞惭的人。手术之后提着一个桶,里面装满自己血浆的情景,每天缠着绷带在医院上厕所的艰难,都让他觉得自己的身体不能再胜任写作。但休养两个月后,“贼性难改,还是去写作了”。只是这一次,他学会了节制,每天要求自己在11点前完成写作,不论当天写了两千字还是八百字,进度是快是慢。

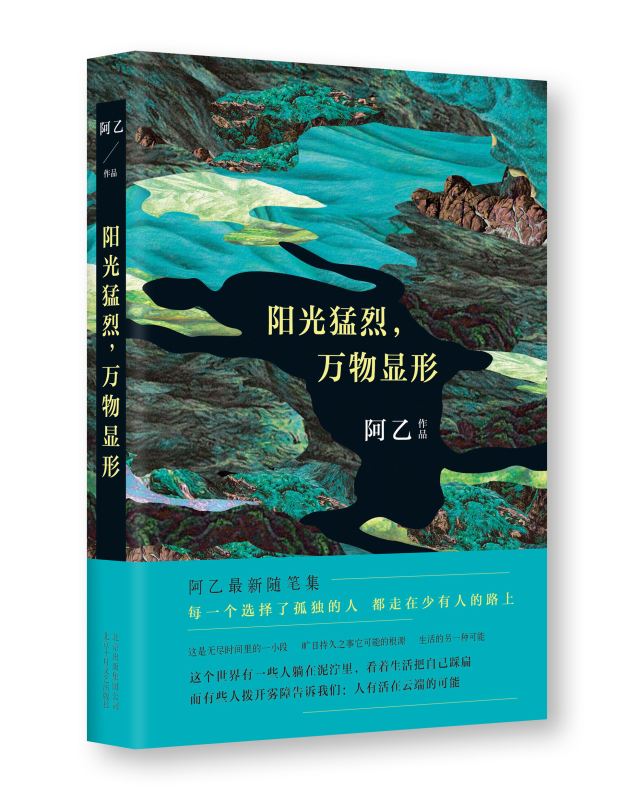

他的新书《阳光猛烈,万物显形》就是以这种缓慢、细碎的节奏完成。这本随笔集收录了从2011年至今的文字与小叙事,有相当数量是生病后创作的篇章。

阿乙的随笔更像是他的思想录,犀利、准确,更冷静坦诚地贴近内心。他有随时记笔记的习惯,有时写在纸上、笔记本上、书的边角上,有时就记在手机里。《阳光猛烈,万物显形》有很多关于他的生活、他阅读与写作的感受,某种程度说,这些篇章或长或短的文字,就是通往他小说的秘密途径。你能从这些凝练的文字里推断出一位作家思想深处最隐秘的灵感来源,也能看到他在写作中所经历的艰难而漫长的文学路。

2010年凭《那晚十点》获得人民文学奖中篇小说奖之前,阿乙只是一位沉默的外省文学青年。他曾是在父亲集权管制下成长的压抑少年,曾是受八年失恋煎熬的小镇落寞青年,也曾是乡村派出所苦闷绝望的警察——这些生活经历,都是他写作里的重要景观与丰富底色。

他通过卡夫卡找到通向写作之路,又在加缪、昆德拉、福克纳和陀思妥耶夫斯基的世界里寻到精神依托之地。《阳光猛烈,万物显形》正是对卡夫卡式写作的践行,“没有读卡夫卡之前,我根本不知道怎么样去推开文学那扇门。反复阅读卡夫卡,你就知道写作是没有门槛的,他把所有写作者解放出来,告诉你写作就是写日记,不要有什么居心,不要有结构,不要有想法,不要伏笔,就纯真面对世界,思考世界,把你的灵感全部化成短篇,有的几千字,有的几十个字,每天磨炼这些东西。”

阿乙所有的练笔,绘成了他的两本随笔,《寡人》(2011年)和《阳光猛烈,万物显形》,“我觉得练笔比正式小说出来的成色和质量好很多,我自己更喜欢。”

“我这条命,或者我这个人,是为了最重要的事情来准备的,过去是为了某个女人,现在是为了文学的事业。”阿乙说,“推动我的是文学史上有所建功立业的虚荣心。这就是我生命中最重要的东西。”

|

不想再回到最惊惧的状态

第一财经:《阳光猛烈,万物显形》看起来繁杂琐碎充满激情,这本随笔相比小说,是否更贴近你的内心?

阿乙:这本书包括几方面内容:对我最热爱的作家(很多已经去世)作品的解读;对个人经验中最富刺激的事的记录,有些像是从火灾现场抢救一些财产出来;对梦的记录;对一些他人事情的描摹;对自己所处的环境、世界的一种思考;对未完成小说的处理。

这些可以归拢称为细节,最开始的书名叫《底细》。相比小说,它的功利心很小,也表现得更坦白。

第一财经:你总会在写作中描述到死神,时刻不忘记警醒人会死这一现实。《男女关系》的短篇中,“我看见死神跟了进去。”在《等待》的短文中,“穿着呢子料制服的死神走进来,摘下手套,坐在空荡荡的最后一排,一言不发地端详着他。”你在病榻上也直面过隔壁病人的死亡,你对于死亡的态度是宿命的、恐惧的还是平静的?

阿乙:《男女关系》写得很早,死亡距离我还很远,只是一种故作风雅,奢谈。《等待》写的是一个场景,我当时在参加《世界文学》杂志社的60周年庆典,剧场上,优雅的译者孙仲旭(我最尊敬的人之一,会多国语言)在弹琴,在朗诵,用原文,也用中文。我很尊敬他们,然而我还是回头看了一眼出口处,看死神是否进来了。一年前,孙仲旭过世,生前他一年读书65本,尤其让人难过。

我在思考死神,是因为看见它着实无理。我看见它对我父亲以及对我的逼近。这种阴影难以摆脱,就像是真的影子,甩不掉。我靠吃一种叫赛乐特的药才摆脱了它对我的骚扰。只要不喝咖啡和普洱茶,似乎也会好点。我真的不想回到最惊惧的状态里。现在因为生活作息规律,好了很多。

第一财经:你平时看电影、看书都是为了有效地摄取营养,“全身心充满焦虑”。这种焦虑来自于哪里?

阿乙:性格的焦虑。可能还是一种心理上的疾病,是一种对浪费时间的害怕。在过去是害怕来自父亲的指责。这些年过去,他早就老了,巴不得我过无忧无虑的日子,但这种害怕仍然存在。我不知道有谁会具体指责我,又觉得人人会指责我——你今天似乎不努力了啊。

我感觉在很小时,这种训斥——不要浪费时间,就被注射进我的身体内,从此再也摆脱不了。我有时会想起《国际象棋的故事》。上次有人说,说得难听点,你是被写作绑架了。他说得很有道理,但又没道理。我的情况很复杂,理想和贪婪,以及性格上的毛病掺杂在一起了,很难一时拆分。

“我写不出英雄,所以我诅咒他们,轻视了他们”

第一财经:你笔下的爱情,从未被信任,甚至从未发生。在新书中,你本来有一段关于爱情的自白书,却被你删掉了。你对爱情的思考是怎样的?

阿乙:过去只是为自己寻找一个庇护所,让自己躲在失恋的帐篷里获得一种躲开别人的机会。年轻时总是感觉自己在吃亏,耿耿于怀。现在觉得,50%发生在这世上的爱情,是无聊而丑陋,是一种废话的重复,毫无意义的情感绑架。有时爱情让人如此厌恶,是一种无所事事,自以为是的意义。

第一财经:县城经验、警察经历是你小说的源泉,现在你已经适应并观察大城市的生存状态。你之前说到今天中国人的状态,用了两个词:犬儒与麻木。这个浮躁的时代让创作者绝望吗?

阿乙:我常常口无遮拦,很惭愧自己有时说了那么多空洞的东西,有些自己还没搞懂。之所以这么毫无纪律性,是因为在发表言论上缺乏足够的能力以及欲望。我在出版时会拒绝很多内容,包括这些不停冒出来的言论。有时我会从我自己里走出来,看着自己坐在沙发上,对着麦克风像鱼儿吐泡沫一样,一直在那里说废话。

这个时代里没有什么英雄,英雄都被可能的二次融资以及影响力收买了,都消失于一种似乎是俯身就会成功的淘金潮。我写他们缺乏能力,但是不代表别人写不出来。也许有新时代的菲茨杰拉德,就能写出他们的味道。我写不出来,所以我诅咒他们,轻视了他们。他们和我过去所认为的于连不太一样。我很难掌握他们,现在人好难把握。也许这和我对现在的信息处理得不够成功有关,我和时代脱节太多。

第一财经:你说你更愿意写英雄的悲剧,怎样的英雄悲剧会触动你?

阿乙:我心里有过触动,想写一种奋斗者,从极低的起点出来,奋斗到或者说鬼混到一个难以想象的高峰,简直如做梦,然而就在狂欢之夜,事物坼裂,还未到天明,就已毁灭。我为此想了很久,差不多要动手去写了。但我想,还是等我足够老了,等我真的有一天会同情这笔下的人物,才可以使用这一材料。

过去写作的方式很失败,像纵欲者

第一财经:过去你是非常疯狂的写作方式,精神投入也很彻底。如果不是一场病痛来临,你会认为过去的写作方式存在问题吗?

阿乙:过去就认为存在问题,但人在调整时总是侥幸。人是犯贱的物种。事情讲多了,住院,还很光荣,写作写住院了,其实很耻辱,因为发现自己不能胜任。过去写作的方式很失败,效率差,对自己没有控制,像纵欲者。我记得我用红牛、茶叶、咖啡、洋酒、白酒、香烟、槟榔这些来刺激自己的大脑,试图使自己获得某种亢奋的能力。戒烟后以为不抽烟就写不出来了,事实证明并非如此,效果反而更好。抽烟才能写作,斗酒诗百篇,都是懦弱的借口。

第一财经:从这场大病中,你得到最大的馈赠是什么?

阿乙:最大的馈赠是亲人,意识到了亲人的重要性。原本自己处于一个和世界割裂的状态,现在回到生活当中。很多事情过去是阻碍,现在只要你从心里不去抵触,你会发现它其实也干扰不了你多少,反而是能持续写作的保障。在过去,我去异地,都会带电脑,现在都会犹豫,最后放下它,带过去也只是平添焦躁。

第一财经:回顾过去的作品,你曾说《灰故事》没有一页有阅读价值,《鸟,看见我了》中的十个中短篇,也“只有前两篇写得像样”。你常否定自己过去的作品,包括对你曾经热爱的作家,也会见异思迁,甚至背叛。这是一种习惯的反省、审慎,还是自我意识、认知的进步?

阿乙:保持一种对更好的可能性的期待。阅读上背叛前面的作家,是因为有后边更好的作家来丈量。有时想,加缪和陀思妥耶夫斯基是两个量级的拳击选手。如果在一个作家那里呼吸不过来,就容易沦陷于他,成为他的奴隶。很多作家还喜欢摆布读者,最低级的作家最喜欢摆布他的读者,天天幻觉自己是上帝,训斥自己的读者,这样的作家如果不早点离开他,心智都不知道被毒害成什么样。

第一财经:你说,“谁给我冲击力更大,谁把我弄得绝望我就非常佩服他”。最近有哪些作品给你这样的感受吗?作为小说家,你是否也希望给读者巨大冲击力,让他们绝望?

阿乙:这种巨大的力气在陀思妥耶夫斯基、但丁、普鲁斯特、列夫-托尔斯泰、莎士比亚那里有。还有恒心,强大的耐力。这些作家是真的巨人,我缺乏那种巨大的力气,想都不敢想。我到目前小巧有余,也许就这样算了。有时候能看见自己一生的成就,也很难过。

第一财经:你还想再写七八本书,关于未来的写作,你有什么计划?

阿乙:我在通过写短的东西,来等待一个合适的长篇小说的机遇,也许这样,我的工作任务就全部完成了。

人物档案

阿乙,原名艾国柱,作家。1976年出生于江西瑞昌,做过警察、体育编辑、文学编辑。曾任《天南》文学双月刊执行主编、铁葫芦图书公司文学主编。作品有《灰故事》、《鸟看见我了》、《春天在哪里》、《下面,我该做些什么》等。曾获华语文学传媒大奖最具潜力新人奖、《人民文学》年度青年作家奖、蒲松龄短篇小说奖,入选“未来大家TOP20”。

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学 南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境

南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境 魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

我来说两句排行榜