“吃不惯!甜滋滋、黏糊糊的。”

无锡孙媳妇苦练的江南名食酱排骨,显然没能征服外公那条吃了80多年麻辣味道的挑剔舌头。

不过没关系,广州的米肠、天津的麻花、香港的烧腊、北京的京八件等,正在排队等待检验。在我家蛇年年夜饭桌上,欢乐的争吵已不仅限于“豆腐脑放盐还是放糖”,而早已上升到“这种东西怎么吃得下去”。

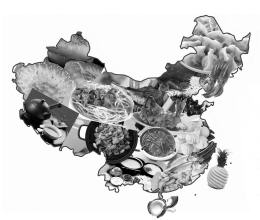

贵阳,这个位于西南云贵高原东部的森林城市,造就了我们一家喜欢辣、鲜、酸、麻的味觉。和许许多多中国家庭一样,在经历了“下海”、“出去赚钱、读书”的思潮后,家庭内的流动人口越来越多,这使得传统单一的年夜饭,也在持续发生着微妙的变化。这一夜,各种味道在中国人的餐桌上流动,渺小的人们在一顿饭的时间里已经进行一次跨越数十个经度、纬度的大中国之旅。

在味觉上,中国人有着近乎顽固的执着。剔除那些刻意为之的景点,几十年的发展让中国城市看起来越来越相像。作为残存的、区别地域的标志之一,味道成为了许多人定义“家”的首要标准。

在我的家乡,人们对美食的定义让许多外地人大惑不解。这里不仅将猪下水、鸡头、鸡屁股等外地人抛弃的食物奉为美味,更对折耳根、木姜子、茴香、马场辣椒等具有特殊气味的食材情有独钟。

外公年轻时常年在外奔波,这个“味觉老顽固”在我年幼时就常常讲述外地那些“难吃”的东西。每次外出,外婆都会亲自炒一罐辣子鸡。有了这罐辣子鸡,管你去天南海北,都能吃得下饭。多年后,我的母亲辈们也继承了这一做法,为远行的男人和孩子做上一罐辣子鸡,配上几句嘱咐。

辣子鸡简直是人间美味啊!它集合了当地人几乎所有的味觉需要,软烂鲜香,辣而不燥。加入高汤炖上魔芋豆腐,一家人围炉而坐,那是世界上最好吃的火锅。那年出门读大学,菜梗都分不清楚老嫩的我,从母亲那里首先学会了它的做法,那味道也成为了我思家时最大的慰藉。

洗净切块的本地公鸡过大油炸,待水汽略干捞出。剩余鸡油再倒入过水舂烂的糍粑辣椒。此时,满屋子已弥漫着浓烈刺鼻的鲜香。辣椒变色后加入鸡肉稍加烧制,入高汤作料加盖闷煮。那几个时辰小火“嘟嘟”的闷煮声,真是世上最大的折磨。

所谓爱屋及乌,对外地食物向来不“感冒”的外公,在我们成年离乡后开始乐于尝试儿孙们带回的爱心年货。

我9岁那年除夕,在香港工作的小姨第一次为我们家的饭桌带来了不一样的味道。新鲜的红毛丹、火龙果,用繁体字报纸包着的竹节虾……在我那个以山货闻名的家乡,热带风情第一次爬上了我们的饭桌。厨房里,香港生长的准姨父用蹩脚的普通话和外婆又着急又谦让地争论着马哈鱼是煎还是烧,那场景,拉开了我们家年夜饭饭桌年年更新的序幕。

在随后的几年里,我们吃上了北方汉子的手擀皮饺子、上海贤婿的秘制狮子头……娃儿们从四面八方带回来的年货,总是让外婆费尽心思也不敢妄动,因为大多没见过,更不会烧。等到孩子们离家时,外婆依然忙着准备糟辣椒、腊肉、香肠、辣子鸡……年年岁岁,乐此不疲。

在亲情的调和下,各地顽固的味觉发生了奇妙而微妙的调和。自从小舅前年从印度旅游带回了咖喱鸡的做法,辣子鸡“千年老大”的地位便受到了动摇,“一只鸡炖,一只鸡炒辣椒,一只鸡炒咖喱。”现在每年外婆在处理生鸡时都会这样念叨。

十年间,我们家持续了几十年的“味觉”标准发生了天翻地覆的变化。在我们将外面的世界带回来的同时,家乡味道也在各地走红。江南媳妇让娘家人爱上了贵州的辣椒,北方饺子馅里则加上了家乡的野山菌。

去年末,我在北京某个地方菜餐馆指责厨师的酸汤鱼没有木姜子油不正宗,厨师激动得眼泪都快掉出来了,“那是只有我们家乡人才品得来的味道啊”。那是一种老乡见老乡的激动与酸楚。

人参与)

人参与)

我来说两句排行榜