“你要大城市一张床?还是小城镇一间房?”

这是一个人们早已不陌生的辩题。有人宁可“蜗居”、成为“蚁族”,也要在帝都魔都争取一席之地;亦有人历数大城市房价高涨、交通拥挤、雾霾连天等“城市病”,连曾经的“北漂”一族高晓松都在节目《奇葩说》中坦言:“大城市让我感到很慌张。”

在上海交通大学特聘教授、复旦大学教授陆铭看来,大城市还是小城镇,其实是个人“选择”的问题。“经济学相信,人在理性的决策之下,他的选址是基于对收益和成本的比较。只要收益大于成本,他就会选址在这个地方。这是最基本的决策选择。”

1月31日,陆铭在由上海社联《探索与争鸣》杂志举办的“重新阐释中国与全面深化改革”青年论坛上表示,城市化和区域经济发展,本质上就是一个“选址”的问题,而中国城市化的关键问题在于,人口集聚落后于经济集聚。

自由“选址”,结果一定是“不平衡”?

理论上,无论是大城市、小城镇还是乡村,每个人都有自我选择去留的权利。“我在哪里生活,在哪里就业,其实决定了这个国家城市化的速度和水平,也决定了这个国家的城市体系。”提到城市化的速度和水平,很多人脑海中会浮现北上广人满为患的早高峰,与此同时,其他欠发达地区则呈现截然相反的“空心城”。

据国家卫生计生委2014年11月18日发布的《中国流动人口发展报告2014》显示:2013年末,全国流动人口达2.45亿,超过总人口的1/6。并且,流动人口流向集中的趋势不变,特大城市人口聚集态势加强。跨省流入人口中,东部地区所占比例为90.5%,西部地区为7.1%,中部地区为2.4%。同时,北京、上海吸纳跨省流入人口的趋势进一步增强。

陆铭指出,一个国家在市场统一、生产要素得以自由流动的情况下,结果一定是空间上的“高度集聚”。“这是现代经济的共同特征。”

空间的“高度集聚”是怎样的?比如年轻人涌向北上广,比如沿海城市成热门选择,这就会让“不平衡”那三个字呼之欲出了。陆铭将此形容为“统一、效率、平衡”之间的矛盾。“统一的国家让市场来决定资源配置,每个人都有选择权,资源自由流动;而人们在衡量自己的收益和成本时,都会最大化自己的效益,有一个效率追求。在‘统一’和‘效率’都实现的情况下,空间的配置一定是高度不均匀的,这是人们通常所说的‘不平衡’。”他甚至断言,如果要同时追求统一、效率和经济活动均匀分布意义上的“平衡”—“不可能!”

为什么不可能?“如果现在的经济政策是用来追求经济资源和人口在空间上的均匀分布,‘统一’和‘效率’至少要放掉一个。”陆铭解释,“你可以不要‘统一’。比如地区间分割市场,再比如政府限制大城市发展,用大量转移支付、财政税收的优惠政策鼓励企业到中小城市发展,这意味着资源无法自由流动。结果是全国范围内的重复建设,开发区和新城遍地开花,最终,资源配置效率也遭受了巨大损失。”

解决矛盾,关键在于如何理解“平衡”

那么,“统一、效率、平衡”之间的矛盾是否无解?陆铭表示答案是否定的,关键在于政府和百姓对“平衡”的理解。很多人认为“平衡”就是经济资源的“均匀”分布。陆铭认为,对经济发展而言,更重要的平衡应该是人均收入或人均GDP的均等化。

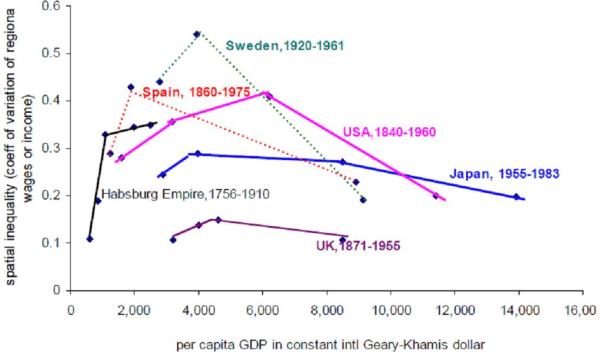

在一张《世界银行发展报告》的分析图中(见图1),纵轴是每个国家经济发展所处的阶段,横轴是这个国家不同地方人均GDP的差距。经济发展早期,国家人均GDP达到大概5千美元之前,地区间差距的确随发展而扩大,但之后随着经济的进一步发展,地区差距却缩小了。为什么会这样?“经济学上说,资源的区域间再配置,它的均衡就是人均GDP的区域间均等化,如果区域间存在差距,人就继续流动,流动到大家在任何一个地方生活都一样为止。”

陆铭认为,只要相信市场的力量,只要相信自由流动所带来的人均收入的收敛,“那么恰恰是人口的自由流动,能够实现区域间真正意义上的平衡发展。”不过他特别说明,这种意义上的平衡发展,是以“空间上高度集聚”为前提的。

图1: 经济发展与地区间收入差距。绿色为瑞典,橙色为西班牙,玫红色为美国,蓝色为日本,深红色为英国,黑色为哈布斯堡帝国。

来源:世界银行,《世界发展报告2009》(可在世界银行网站下载)

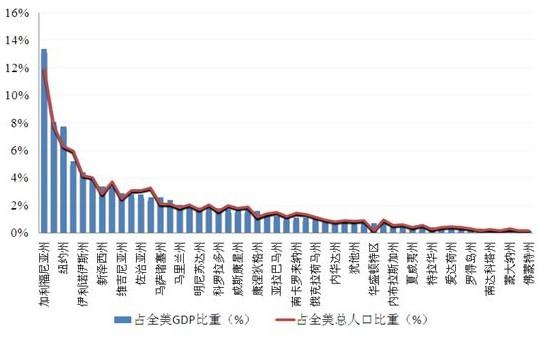

以美国为例,图2是美国各州的GDP份额和人口份额。蓝颜色的柱状图是美国各州GDP在全美占据的份额,红色的线则是各州人口在全美的份额。尽管两个份额在各自的地区间差距很大,但两者之间的吻合度却高度一致。“很简单的小学生数学就可以告诉我们,各州人均GDP是一样的,这样的结果是不是很好呢?有的地方集中人口搞加工业和服务业,有的地方就地广人稀搞规模化的农场。”

来源:傅蔚冈,《不要畏惧城市人口增加》

接下来看中国,图3是中国各省市的GDP份额和人口份额。和美国相比,中国各省市所占GDP份额均匀得多,但各省市的所占GDP和其人口份额差距甚远。“我们现在有一个非常严重的误解,认为中国的区域发展不平衡是由于经济高度向沿海发达地区集聚所导致的。这是错的。中国真正的问题在于,红线没有跟上蓝柱子,也就是人口的集聚落后于经济的集聚。”

来源:同图2

换言之,经济发展确实存在“统一、效率和平衡”之间难以调和的矛盾。如果要打破这个矛盾,就要把平衡的概念从“均匀分布”变成“人均收入和人均GDP的均等”。

举一反三,公共政策有三大原则

从中国的城市化问题展开,陆铭认为公共政策应有三大原则。第一原则就是理性原则,具体有三个要件,分别是理论、数据和国际经验。他尤其强调数据和国际经验的应用。“当存在理论争论的时候,有一个非常大的问题是大家不看数据,理论告诉你两个变量之间的关系可能是正的,也可能是负的,唯一的办法就是到实践里检验真理,用数据说明到底是正的还是负的,所以我认为当前中国特别需要的研究就是以经验性数据为基础的研究。”

在他看来,数据的分析要区分两种情况。一种情况是简单的相关性分析。“简单的相关性有时可以说明问题,但在某些具体问题里,简单的相关性会产生严重误导。”也因此,他认为社会科学工作者应努力做好因果性研究。

比如,人们一般认为,“城市病”的严重程度是和城市人口规模成正相关关系的:人越多,意味着道路越堵、空气越差、治安越乱……“这其实是一个极大的认识误区。你看西方国家大城市的成长历程,它们的人口在不断增长,但它们的‘城市病’却经历了一个从恶化到缓解,不断得到治理的过程。”在陆铭看来,这就意味着人口和城市病没有必然的因果关系。

至于国际经验,陆铭举例中国未来的经济发展、城市化水平、城市病等问题解决都可以多借鉴国际经验。

很多人说中国的城市化水平越来越高,但城乡、地域收入差距越来越大。“但不管是理论还是经验研究,恰恰是城市化的过程是可以缩小城乡间收入差距的。同时,恰恰是人口的自由流动,和刚才讲到的集聚水平的提高,有助于缩小区域间的差距。很多人说,你看那些人口流出地都是空心村,都是人口老龄化,可是你应该想的问题是,为什么在既有的制度下,中国有大量的老人、女性和农村的留守儿童不能进城,这些问题不是城市化的错,是当前的制度和政策出错了。”

在和社会公众、政府打交道时,最让陆铭担心的一种言论是“中国就是跟别的国家不一样—因为中国有一个强大的政府”。“我认为中国这个强大的政府应该首先服从于科学的规律。让政策和市场经济、社会发展的客观规律一致,克服这个规律下所产生的一些问题,才能更好地发挥政府职能。这也是十八届三中全会的精神。”在具体公共政策的制定上,陆铭认为不能盲目相信中国是一个例外。

第二个原则叫公正。公共政策涉及到每个人的个人利益,在整个中国又涉及到地方利益,如果要达到一个公正的结果,就不要在公共政策的讨论中使参与人具备利益相关者的身份,这就是罗尔斯提出的“无知之幕”的含义,但这很难做到。

那怎么办?“我觉得中国有一个古老的智慧可以用,孔老夫子讲:己所不欲,勿施于人,这个提法我觉得更加适合在中国的语境。比如一些人说,我们主张农民工就地城镇化,他们不要到北京来了,我经常讲,抱有这样想法的人应该问一问自己,为什么你不到小城镇去呢?这其实就是‘己所不欲、勿施于人’的问题。”

最后一个原则是效率。“今天很多人认为市场经济只讲效率,不是这样的,市场经济是既可以实现公正,也可以实现效率。在绝大多数情况下,如果市场经济是公正的,那么公正和效率是不冲突的。”

那么中国缺失的是什么效率?陆铭表示,中国缺失的一个是全局的效率,即每个人或地方都只想自己,牺牲了中国作为大国全局的资源配置的效率;另一个是长期的效率。“老百姓往往缺乏长远的思考,政府官员任期也短,更加剧了政策的短期化。”陆铭说,“但在政府公共政策实施方面如果不讲效率,实际是对公共资源的浪费,根本上是对纳税人的钱的浪费,而这个公共资源的浪费对社会造成的损害可能比腐败更为严重。”

我来说两句排行榜